La biblioteca de los cuentos desterrados

Mamá osa no comprendía porqué sus

oseznos no salían de la cueva después de los meses de hibernación. La primavera

había brotado alrededor y ya era tiempo de conocer mundo.

—No, no, no. No lo cuentes

así. Habíamos quedado en que cambiábamos esta parte. —replicó Carmen a su

hermana.

Todas las noches, antes de

acostarse, las dos pequeñas se ocultaban bajo el nórdico extendido sobre la

cama de la mayor, sacaban la linterna que les regaló su abuela y, con un hilo

de voz para que nadie las escuchara, leían uno de sus cuentos favoritos.

—Pero es lo que pone en el

cuento, el que nos escribió la tía antes de que nos volvieran a dejar sin

recreos ni clases en el cole. —respondió enérgica la pequeña Lidia.

—Ya lo sé. Pero nosotras

teníamos un plan. ¿Recuerdas? Nada de encierros, nada de personas encarceladas,

no podemos decir una sola palabra que tenga que ver con no poder salir. Lidia

asintió y dejó el pliego de papeles a un lado. Se acurrucó junto a su hermana en

esa fría noche y le recordó:

—Hace ya seis meses que no

hemos leído La Cenicienta; Hansel y Gretel lo descartamos el segundo día de

hacer nuestra promesa. Después eliminamos Alicia en el país de las maravillas,

porque descubriste que el pozo al que caía, y del que no podía salir, era

también un símbolo de encierro. De Rapunzel ya ni hablamos; El flautista de

Hamelin fue sentenciado al olvido por haber hecho desaparecer a los niños, pues

dedujimos que los encerró en algún lugar; La Bella y la Bestia fue apartado

porque Bestia decidió no dejar salir a la joven de su palacio. Tampoco leemos

Dumbo por la misma razón: enjaularon a su madre. Y ahora me dices que no puedo

leer el cuento que nos escribió la tía para nuestro cumpleaños. ¿Cuándo acabará

todo esto? Estoy harta ya. —La pequeña se dio media vuelta y salió de la cama

de la mayor.

Un

aire enrarecido inundó, de inmediato, el cuarto. En la penumbra de la noche, el

resplandor de los árboles incendiados por luces de Navidad dejaba entrever la

librería vacía, donde apenas permanecían un par de volúmenes, dando un aspecto

de vida a medio construir, tal y como estaban en ese momento las de las

pequeñas, esquilmadas de un tajo por el virus asesino que campaba a sus anchas

por todo el planeta.

Bien

lo sabían las dos. Hacía un mes papá y mamá las sentaron en el sofá y les

contaron de aquel tío explorador (a papá le gustaba llamarlo así, pero era en

realidad un voluntario en países menos desarrollados económicamente), hermano

de la abuela Fina, que salió un día de joven para nunca regresar. Eso sí. Cada

día 9 de todos los meses escribía una carta a la familia relatándoles sus aventuras,

hazañas, proezas y cuánto bien estaba haciendo por el mundo, para que no se

sintieran abandonados, para que vieran cómo construía y se construía su vida,

fructífera, ayudando a los necesitados. Por eso papá le decía con gusto “el tío

Miguel, el explorador”. En cambio mamá, que desde pequeña venía escuchando

historias sobre él, sabía a ciencia cierta que más bien era un voluntario, un

misionero que encontró su paz y su lugar entregando sus días a los demás. Pero

no le tenía rencor. Ella no. Ella le comprendía. Sin embargo su abuelita, madre

abnegada que esperó el regreso del hijo, murió sin perdonar que se marchara y

la dejara sin ver cómo formaba una familia y envejecía junto a ella, junto a

los suyos, ligado a los de su sangre en el pueblo que lo vio nacer.

Esta

vez no había llegado la carta del día 9. Esperaron una, dos y hasta tres

semanas, cuando llegó la comunicación. El tío Miguel, el explorador, el

misionero, el voluntario, fallecía por el mismo virus que retenía en casa a las

pequeñas, a sus amigos, a sus profesores, a los papás y las mamás del mundo. Ya

no habría aventuras en campo abierto, ni leones olisqueando el Land Rover a su

paso por la sabana africana, ni hechiceras que depositaran amuletos protectores

sobre su pecho desnudo, ni pequeños a los que enseñar a leer y escribir, o a

sacar agua de pozas y determinar su potabilidad. Ese era el tío Miguel, el

símbolo de la libertad, sin ataduras ni encierros. En homenaje a él y para

tratar de exorcizar a ese microscópico bicho que tanto mal estaba haciendo, las

dos pequeñas sellaron un pacto: no volverían a leer cuentos donde los

personajes sufran de encierro, cárcel o se hallen enclaustrados. El cuento

"Los oseznos" acababa de ser sentenciado para ir a engrosar el exilio

en el trastero. Fue entonces cuando Carmen, que aún no había escrito su carta a

los Reyes magos, resolvió:

—Ya tengo la solución. Les

escribiré mi carta. —La mayor de las dos sabía cuántas proezas fantásticas son

capaces de hacer y cuán grande es el poder de las peticiones y frases que

siempre incluía en el folio. Recordaba el año en que aprendió a escribir y, a

pesar de que le faltó la h, los tres sabios se las ingeniaron para traerle

aquel tragabolas tan divertido.

Así

que saltó de su cama, tomó papel y lápiz y se sentó en el suelo. Cuando terminó

se lo enseñó a su hermana.

—¿Lo ves? Ahora sí

terminará todo esto y podremos volver a leer Alicia, La Cenicienta y todos

nuestros cuentos. —Depositó la carta en la mesita de noche, doblando

meticulosamente el papel para que solo ellos pudieran leerla.

A

la mañana siguiente, mientras las dos pequeñas desayunaban, su madre entró la

habitación. Vio la carta y respiró aliviada. Por fin sabría qué regalos quería

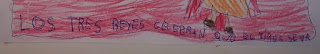

la mayor. Abrió sigilosa el pliego. En su interior, un dibujo y una frase: “Los

tres reyes celebran que el virus se va”.

¡Precioso cuento!

ResponderEliminar